Erfinden-Täuschen-Aufdecken?! - Mainzer Mittelalterfälschungen

Eine virtuelle Ausstellung des Stadtarchivs Mainz zusammen mit Studierenden des Historischen Seminars der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Vorbemerkung

Vorbemerkung

Die Ausstellung ist aus einer im Sommersemester 2013 veranstalteten archivpädagogischen Übung des Stadtarchivs Mainz mit Studierenden des Historischen Seminars der Johannes Gutenberg-Universität entstanden. Nachdem die Ausstellung vom 3. Juli – 31. August 2013 im Treppenhaus des Stadtarchivs präsentiert wurde, publiziert das Stadtarchiv aufgrund des großen Interesses nun Texte und Bilder im Internet. Denn vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen um Autorschaft und Beweis in Wissenschaften, Künsten und Journalismus lohnt ein Blick in die Jahrhunderte, die als Zeitalter der Fälschungen schlechthin gelten: das Mittelalter.

Im Rahmen der Ausstellung "Erfinden, Täuschen, Aufdecken?!" werden daher Beispiele aus den Bereichen Diplomatik, Epigraphik, Kunstgeschichte und Numismatik vorgestellt, bei denen es sich um Fälschungen sowohl aus als auch zum Mainzer Mittelalter handelt. Hier soll der Betrachter selbst zum Entdecker werden und das Handwerk der Fälscher kennenlernen. Woran erkennt man Fälschungen? Handelt es sich bei allen Fälschungen auch wirklich um Fälschungen? Und wer waren die Fälscher und zu welchem Zweck fälschten sie?

Redaktion: Prof. Dr. Wolfgang Dobras

Autorinnen und Autoren:

Catrin Abert

Patrick Beaury

Lilli Braun

Marie Dax

Stephanie Eifert

Jean Kiltz

Janina Kühner

Tim Möst

Anika Rech

Daniel Schildger

Yannick Weber

Einleitung

Einleitung

1983 kam es bei der Illustrierten Stern zu einem Eklat. Die vom Reporter Gerd Heidemann "entdeckten" und von der Redaktion überhastet veröffentlichten "Hitler-Tagebücher" hatten sich als Fälschung des Militaria-Händlers und Malers Konrad Kujau herausgestellt. Ein spektakulärer Presse-Skandal, der seinesgleichen sucht – tatsächlich? Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Fälschungen über Jahrhunderte hinweg immer wieder auftreten. Als das Zeitalter der Fälschungen gilt insbesondere das Mittelalter. So dürfte die Hälfte der Urkunden des 6. und 7. Jahrhunderts gefälscht, verfälscht oder verunechtet sein. Und auch aus der Zeit Karls des Großen ist es immerhin noch ein Drittel der Urkunden, die als erfundene Dokumente einzuschätzen sind. Zu den bekanntesten mittelalterlichen Fälschungen zählt die sog. Konstantinische Schenkung. Mit dieser Urkunde soll Kaiser Konstantin der Große um 330 Papst Silvester I. die Oberherrschaft über Rom und das Abendland geschenkt haben. Die Päpste untermauerten damit ihren Anspruch, eine Vorrangstellung in der Christenheit zu besitzen. Im 15. Jahrhundert deckten Gelehrte die Fälschung aufgrund von sprachlichen Merkmalen auf. Mittlerweile hat die Forschung belegen können, dass die Schenkungsurkunde von Geistlichen in Rom in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts verfasst worden ist. Vor allem geistliche Institutionen ragen unter den mittelalterlichen Fälschern hervor, konnten sie sich doch mit Fälschungen gegenüber Übergriffen weltlicher Herrscher und deren Machtmittel gewaltlos erwehren. Mit dem Argument, für einen guten, d.h. kirchlich-religiösen Zweck sich auch einer "frommen" Lüge bedienen zu dürfen, mögen die Fälscher ihr Unrechtsbewusstsein beruhigt haben. Doch unabhängig von dem Wahrheitsbegriff und dem Rechtsgefühl der Fälscher unterlagen Fälschungen auch schon im Mittelalter dem Strafrecht. Im kirchlichen Recht finden sich bereits im 13. Jahrhundert Ratschläge zur Überprüfung der Echtheit einer Urkunde sowie Strafen für Fälscher. Das Ende des 13. Jahrhunderts verfasste Rechtsbuch des sog. Schwabenspiegels etwa sah vor, einen der Fälschung überführten "Pfaffen" dem Bischof zu überantworten, damit dieser ihm die geistliche Würde aberkannte. Danach sollte er dem weltlichen Richter übergeben und ihm wie im Fall eines Laien die Hand abgeschlagen werden. Noch rigoroser ging das mittelalterliche Strafrecht mit Münzfälschern um: ihnen drohte das Sieden im Kessel. Wie verbreitet Fälschungen waren, zeigt auch ein Blick auf Stadt und Erzbistum Mainz. Die von Manfred Stimming und Peter Acht bearbeitete Edition aller Mainzer Urkunden der Jahre 628 bis 1200 umfasst insgesamt 1137 Nummern. Davon entpuppen sich insgesamt 174 Urkunden, also ungefähr 15 %, als Fälschungen, wobei das 12. Jahrhundert einen Schwerpunkt bildet. Lassen sich für die Jahrhunderte bis 1099 77 Fälschungen nachweisen, so kommt das 12. Jahrhundert allein auf 97 Fälschungen. Doch ist bei den Zahlen zu differenzieren: Denn die insgesamt 174 Fälschungen geben zwar alle vor, aus dem Mittelalter zu stammen, doch nur 105 wurden auch wirklich im Mittelalter, vor allem von Klöstern und Stiften im 12. und 13. Jahrhundert, gefertigt. Immerhin 69 Falsifikate rühren von der Hand frühneuzeitlicher, insbesondere Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts tätiger Fälscher, hinter denen sich übereifrige und ehrgeizige Geschichtsforscher verbergen. Lit.: Horst Fuhrmann, Fälschungen über Fälschungen, in: ders., Einladung ins Mittelalter. München 2009, S. 193-236; Peter Rückert (Bearb.), Alles gefälscht? Verdächtige Urkunden aus der Stauferzeit. Archivale des Monats März 2003 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Stuttgart 2003 Lilli Braun

Altmünsterurkunde von 635

Die älteste Mainzer Urkunde von 635 - eine Fälschung des Klosters Altmünster aus dem 12. Jahrhundert

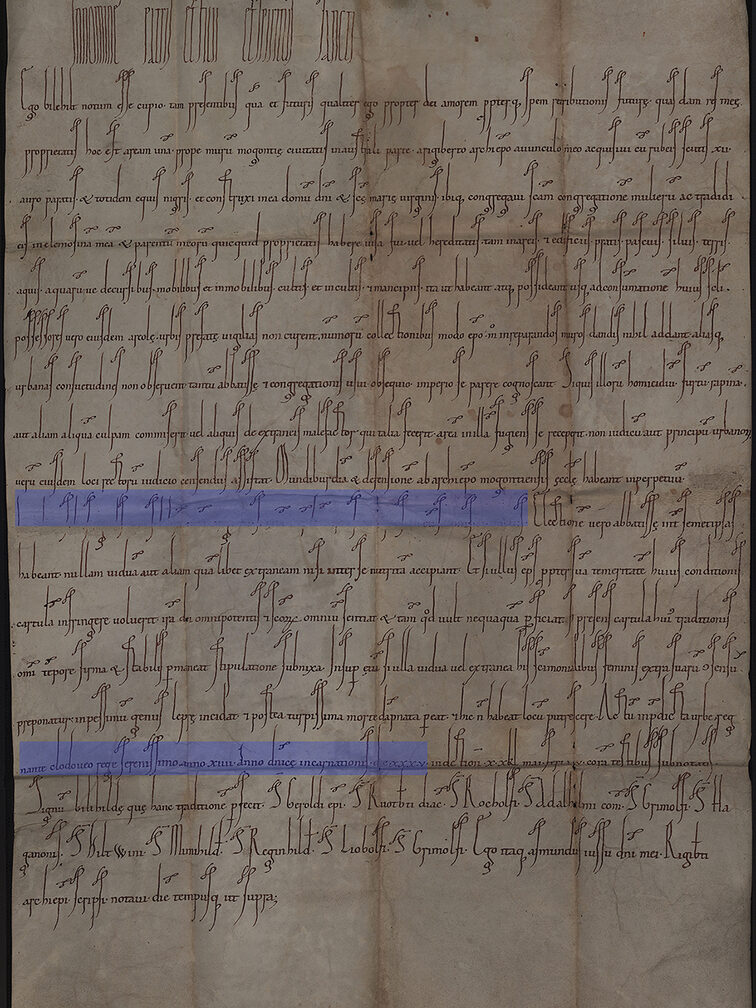

In einer auf den 22. April 635 im 14. Regierungsjahr König Chlodwigs datierten Pergamenturkunde macht die (später als Lokalheilige verehrte) Bilhildis bekannt, dass sie auf einem Grundstück in Mainz, das sie von ihrem Onkel, dem Mainzer Bischof Rigibert, erworben hat, ein Gotteshaus errichtet und eine Vereinigung frommer Frauen begründet habe.

Diese sog. Gründungsurkunde des (eindeutig erst ab 817 belegten) Altmünsterklosters erregt allein schon durch die in sich unstimmige Datierung Verdacht. Denn mit dem in der Datierung genannten König Chlodwig lässt sich keiner der historisch verbürgten Träger dieses Namens in Einklang bringen: König Chlodwig I. (481-511) regierte zu früh, Chlodwig II. (639-657) und Chlodwig III. (691-694) zu spät; letzterer regierte mit nur vier Herrschaftsjahren auch zu kurz.

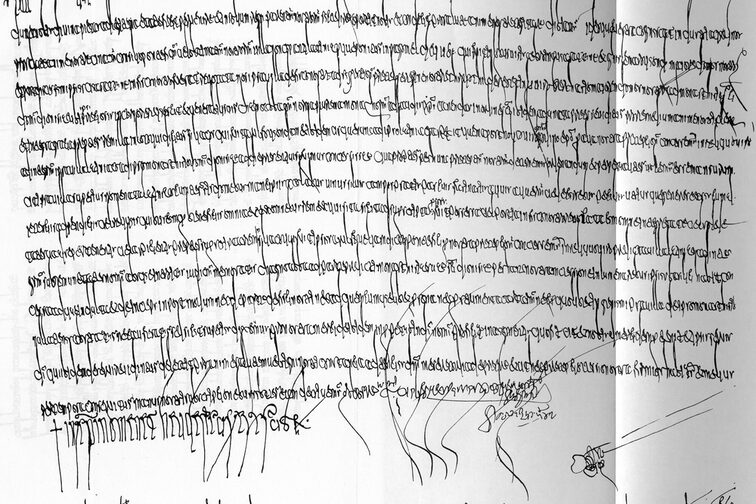

Dass es sich um eine Fälschung handelt, ist schon rein formal an der Schrift zu erkennen. Diese stammt eindeutig aus dem 12. Jahrhundert, wie der Vergleich mit einer echten, merowingischen Urkunde König Theuderichs III. aus dem Jahre 688 (siehe unten) beweist. Im Gegensatz zu der schmalen, fast unentwirrbaren merowingischen Schrift zeigt die der Altmünsterurkunde nicht mehr diese Dichte, sondern wirkt offener und zeichnet sich durch lange mit Schnörkeln versehene Oberlängen aus, wie sie typisch für das Hochmittelalter sind.

Neben den formalen Aspekten gibt es aber auch inhaltliche Gründe, die gegen eine Datierung in merowingische Zeit sprechen. Denn in der Urkunde wird das Kloster u. a. von bürgerlichen Lasten, wie etwa Nachtwachen und Steuern, befreit; darin spiegeln sich jedoch Verhältnisse wider, die erst mit der Herausbildung einer eigenständigen Bürgergemeinde im Laufe des 12. Jahrhunderts existierten. Die Abwehr dieser bürgerlichen Ansprüche war wohl auch ein Motiv der Fälschung; vermutlich diente ihr eine echte, heute verlorene Urkunde aus dem Beginn des 8. Jahrhunderts als Vorlage, in der diese Zusätze zur Sicherung der Rechte des Klosters eingebaut wurden.

Auch wenn das Dokument nicht sehr sorgfältig geschrieben war (in der Mitte der Urkunde ist fast eine komplette Zeile radiert), maßen die Nonnen ihm einen hohen Wert bei: Der Mainzer Geschichtsschreiber Nikolaus Serarius berichtet 1604, dass die Urkunde für alle sichtbar über dem Hochaltar der Klosterkirche hing.

Vergleichsbeispiel

König Theuderich III. beurkundet eine Schenkung für das Kloster St. Denis, 30. Oktober 688 (Faksimile bei W. Arndt / M. Tangl, Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Palaeographie, Berlin 1904, Heft 1 Taf. 10).

Druck: Manfred Stimming (Bearb.), Mainzer Urkundenbuch Bd. 1: Die Urkunden bis zum Tode Erzbischof Adalberts I. (1137). Darmstadt 1932, Nr. 2b.

Lit.: Brigitte Flug, Äußere Bindung und innere Ordnung. Das Altmünsterkloster in Mainz in seiner Geschichte und Verfassung von den Anfängen bis zum Ende des 14. Jahrhunderts. Mit Urkundenbuch und Personenanhang (auf beigehefteter CD-ROM) (Geschichtliche Landeskunde 61). Stuttgart 2006, S. 30-42; Heinrich Wagner, Die Mainzer Bilihild-Urkunde vom 22. April 734, in: Mainzer Zeitschrift 103 (2008), S. 3-14; Hans-Peter Schmit, Die heilige Bilhild und das Altmünsterkloster in Mainz: zur Erfindung einer frühmittelalterlichen Heiligenlegende, in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 61 (2009), S. 11-60.

Janina Kühner

Jean Mabillon

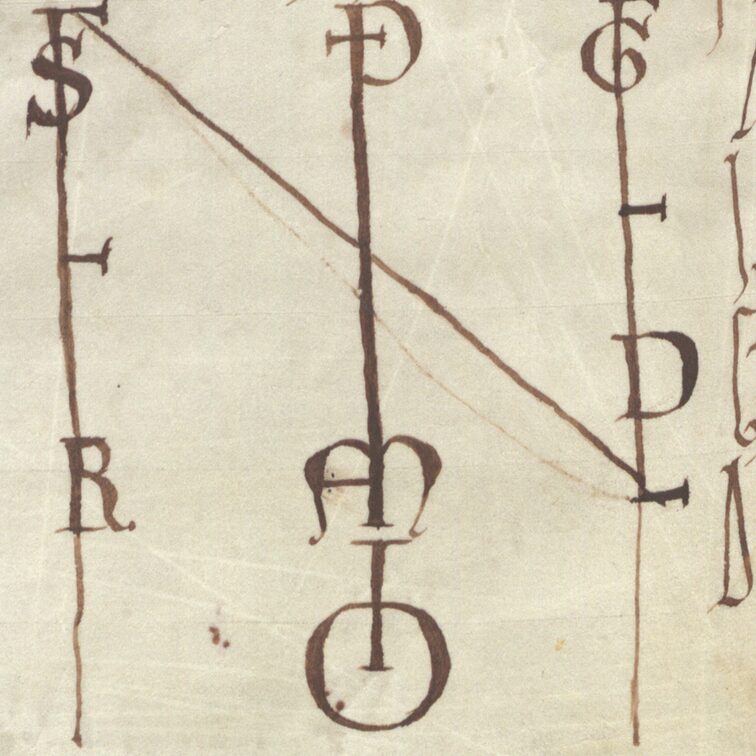

Die Kunst, Wahres und Falsches zu unterscheiden - Jean Mabillon und die Anfänge der Diplomatik

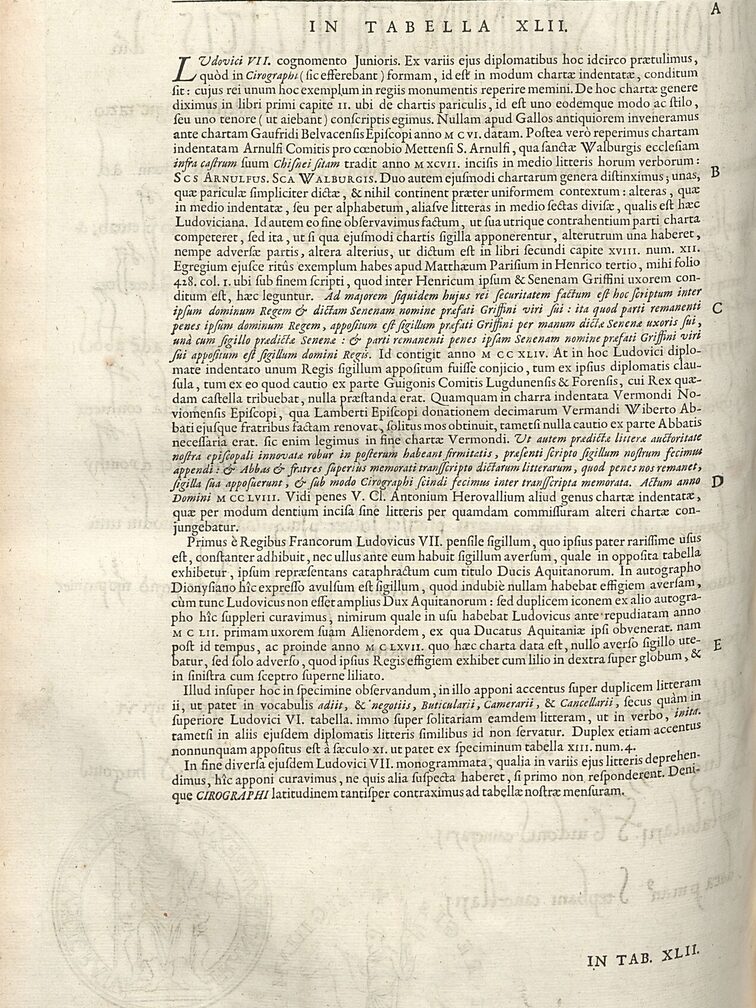

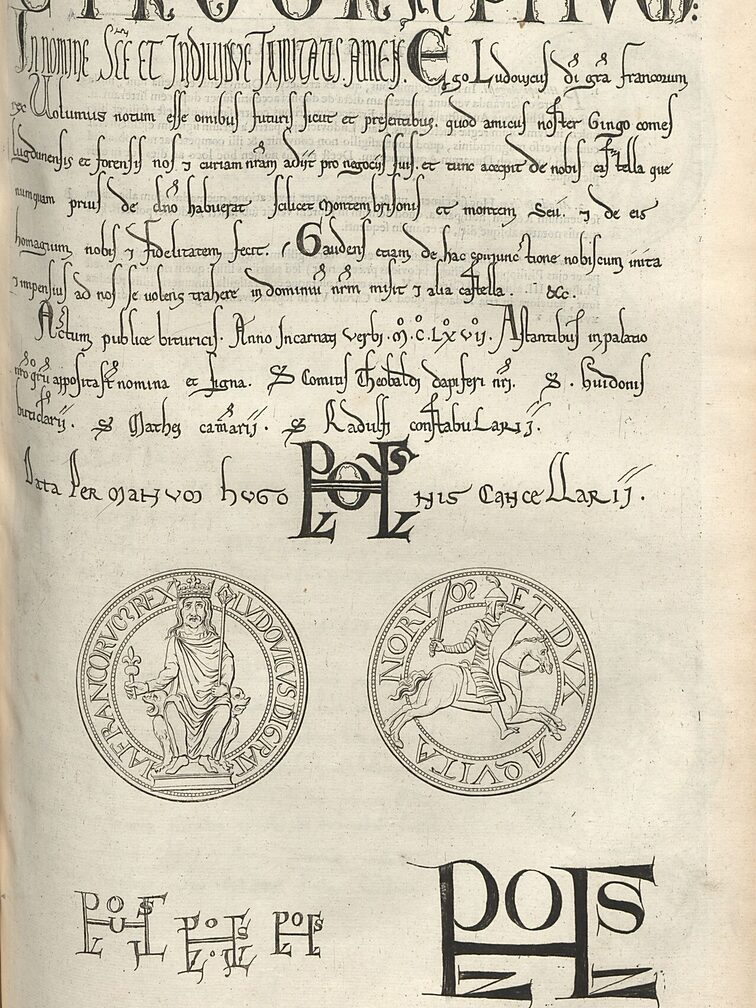

Den Beginn der wissenschaftlichen Urkundenkritik markiert das Werk "De re diplomatica" des französischen Benediktiners Jean Mabillon (1632-1707) aus dem Jahr 1681, das in zweiter und ergänzter Auflage posthum 1709 erschien. Mabillon setzte sich darin mit dem Thema erstmals systematisch-theoretisch auseinander: Er behandelte in fünf Kapiteln nicht nur Aufbau und Merkmale von Urkunden, sondern fügte auch zahlreiche Textbeispiele und Faksimile-Kupferstiche von Urkunden zur Überprüfung seiner Urteile bei.

Gezeigt wird eine Seite aus dem fünften Teil, in dem Mabillon auf die Beschreibung von Herrschermonogrammen eingeht, hier am Beispiel einer Urkunde des französischen Königs Ludwig VII. (reg. 1137-1180) aus dem Jahr 1167. Zur Erklärung heißt es: "Wir haben verschiedene Monogrammata Ludwigs VII., wie wir sie in verschiedenen Urkunden fassen, hier beifügen lassen, damit keiner andere für verdächtig hält, wenn sie dem ersten (auf der Urkunde von 1167 verwendeten) Monogramm nicht entsprechen". Deutlich wird Mabillons Methode: beim Urteil über die Echtheit einer Urkunde ist der Vergleich unabdingbar.

Wolfgang Dobras

Kaiserurkunde Friedrich Barbarossas

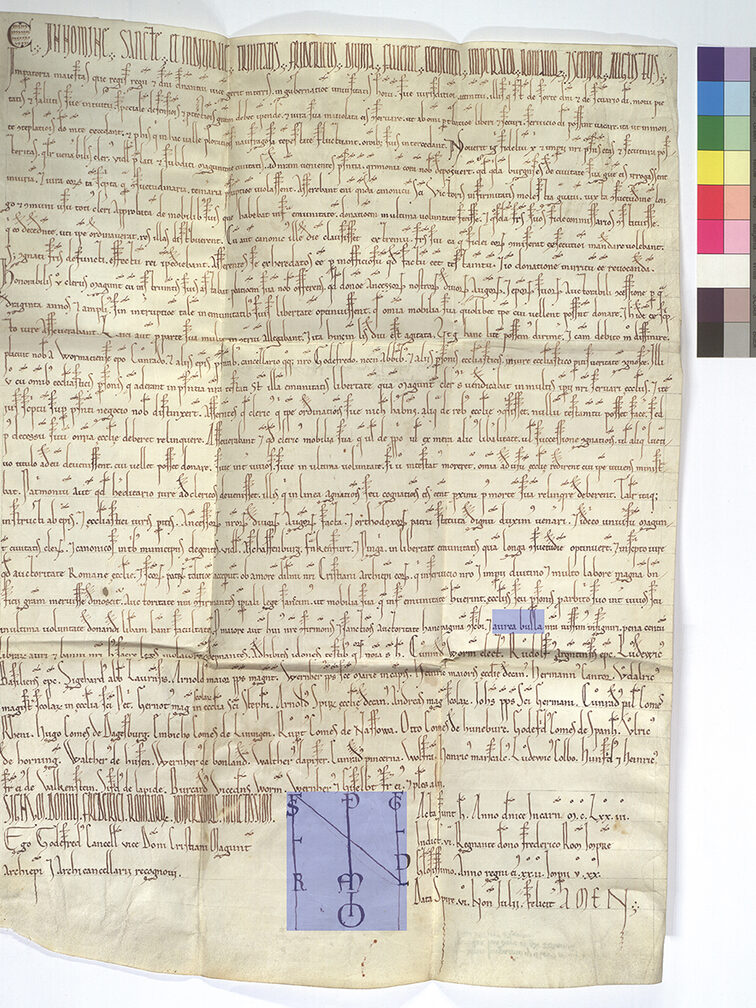

Unbeglaubigt, daher verdächtig? Eine Urkunde Kaiser Friedrich Barbarossas für den Mainzer Klerus von 1173

In der vorliegenden Urkunde vom 2. Juli 1173 bestätigt Kaiser Friedrich I. Barbarossa dem Klerus der Stadt Mainz das Recht, über seine bewegliche Habe testamentarisch frei verfügen zu dürfen. Hintergrund des Rechtsaktes war der Streit um das Testament eines Stiftsherrn von St. Viktor, der seinen Besitz dem Stift vermacht und damit die vermeintlichen Ansprüche seiner Verwandten nicht berücksichtigt hatte.

Formal und inhaltlich gleicht das Mainzer Stück einer (nur mehr kopial überlieferten) echten Urkunde aus dem Jahr 1165 für die Wormser Kirche, zu deren Gunsten der Kaiser einen ähnlichen Rechtsstreit entschieden hatte. Auffallend an dem Mainzer Stück ist zum einen das fehlende Siegel, obwohl im Text eine Goldbulle als Beglaubigungsmittel angekündigt wird (zum Aussehen siehe das Exemplar einer Goldbulle Kaiser Friedrichs I. des Münzkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz: http://www.smb.museum/ikmk/object.php?id=18225152 ).

Zum anderen weicht das mittig platzierte Monogramm mit den Buchstaben des Kaisers von den sonst üblichen Zeichen ab (siehe dazu den Bildvergleich Exponat 03a). Ob das Monogramm der Wormser Vorlage entsprach, kann aufgrund des Verlusts der originalen Wormser Urkunde jedoch nicht mehr überprüft werden.

Die Urkunde von 1173 ist im Archiv des Mainzer Stifts St. Peter überliefert und kann auch aufgrund der Schrift einem dort tätigen Schreiber zugewiesen werden. Unter den von ihm geschriebenen Urkunden hat die Forschung jedoch immerhin eine Fälschung ausmachen können. Lässt dies bereits den Schluss zu, dass auch diese Urkunde eine Fälschung ist? Fest steht, dass die kaiserliche Kanzlei an der Ausfertigung nicht beteiligt war. Auffällig ist auch das Fehlen sämtlicher Hinweise auf das in der Urkunde geschilderte Geschehen in Quellen St. Viktors und anderer Mainzer Stifte.

Trotzdem verbirgt sich hier wohl keine Fälschung. Eher handelt es sich um eine nicht vollzogene Empfängerreinschrift. In diesem Falle stellte St. Peter diese Urkunde, inklusive kaiserlichen Monogramms, vorab her, um sie später nur noch durch den Kaiser besiegeln und beglaubigen zu lassen. Über die Gründe, warum dies unterblieben ist, lässt sich nur spekulieren.

Gleichwohl erlangte die Urkunde auch ohne Beglaubigung in der Mainzer Kirche Rechtskraft. Denn am 12. Januar 1193 gestattete Propst Burchard von Jechaburg in Thüringen seinen Kanonikern freies Verfügungsrecht über ihren Nachlass und ließ sich dies 1196 von Erzbischof Konrad von Mainz bestätigen. Dass genau Propst Burchard 1193 die Testierfreiheit beurkundete, ist wohl kein Zufall, war er doch im Jahre 1173 auch Propst von St. Peter in Mainz. Ob er sich mit seiner Entscheidung indirekt auf die 20 Jahre alte Kaiserurkunde bezog oder einen erneuten Vorstoß in dieser Sache wagte, bleibt fraglich.

Druck: Peter Acht (Hg.), Mainzer Urkundenbuch Bd. 2,1: Die Urkunden seit dem Tode Erzbischof Adalberts I. (1137) bis zum Tode Erzbischof Konrads (1200). Darmstadt 1968, Nr. 349.

Lit.: Peter Acht, Probleme der Mainzer Urkundenforschung. Überlieferung und Fälschung im Stift St. Peter zu Mainz. In: Aus Verfassungs- und Landesgeschichte. Festschrift für Theodor Mayer, Bd. 2, hg. von Heinrich Büttner. Lindau 1955, S. 403-423.

Tim Möst

Kaiserurkunde: Der Monogramm-Vergleich

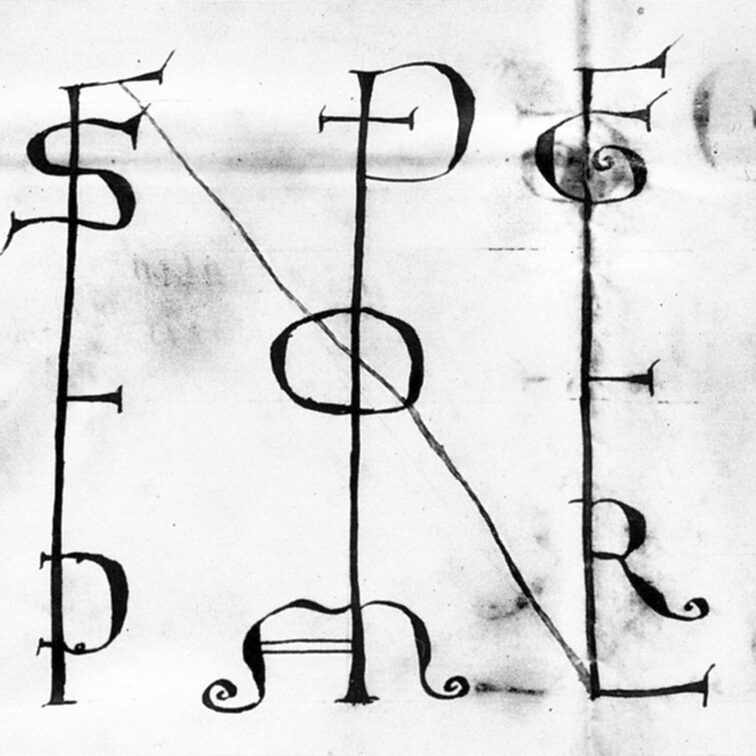

Unbeglaubigt, daher verdächtig? Eine Urkunde Kaiser Friedrich Barbarossas für den Mainzer Klerus von 1173. Der Monogramm-Vergleich

Die obere und die untere Monogrammzeichnung entstammen der kaiserlichen Kanzlei, während das mittlere Monogramm vom Mainzer Stift St. Peter gefertigt wurde. Von beiden Monogrammen, dem üblichen oben sowie dem seltenen unten, unterscheidet sich das mittlere Monogramm von St. Peter zum Teil erheblich.

Die erste Abbildung zeigt das übliche Monogramm Kaiser Friedrichs I. auf einer Urkunde von 1158. Sie stammt aus: Digitale Urkundenbilder 4: Kaiser- und Königsurkunden der Staufer (1138-1268), hg. von Walter Koch und Christian Friedl, Leipzig 2010, Tafel 6 Die zweite Abbildung stammt aus einer Urkunde des Stadtarchivs Mainz und zeigt das Monogramm einer Kaiserurkunde von 1173. Die dritte Abbildung zeigt ein Monogramm Friedrichs auf einer Urkunde von 1168. Die Abbildung stammt aus dem Forschungsinstitut Lichtbildarchiv älterer Originalurkunden, Marburg, ZNr. 1890 (E 614).

Gutenberg und St. Viktor

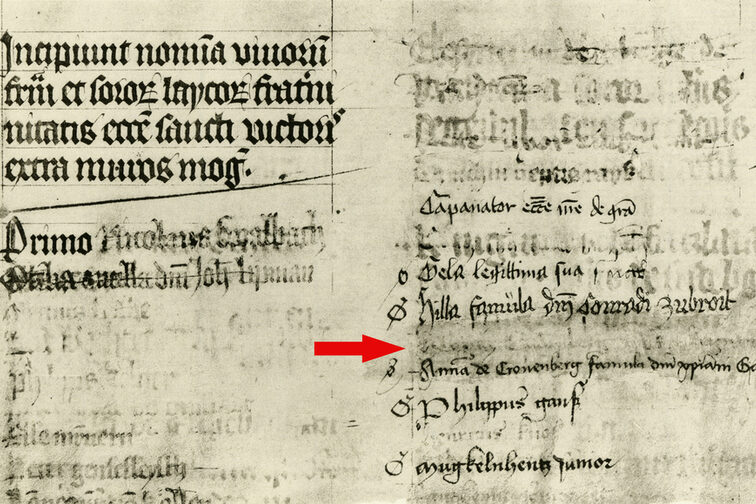

Ein Mitgliedseintrag unter Verdacht - Gutenberg und seine Beziehung zum Mainzer St. Viktor-Stift

Es gibt wohl kaum einen bekannteren "Meenzer Bub" als Johannes Gutenberg, mit Familiennamen eigentlich Johannes Gensfleisch. Heute ist dieser Mann, dessen Erfindung als Schwelle zur Neuzeit angesehen wird, jedem ein Begriff. Damals aber war das anders, seine Erfindung erlangte erst posthum die Weltbedeutung, die wir heute mit ihr verbinden. Sein Tod wird für gewöhnlich auf den 3. Februar 1468 in Mainz datiert. Eine wichtige Quelle hierfür ist ein im Gutenberg-Museum ausgestellter Pergamentstreifen (siehe Abbildung).

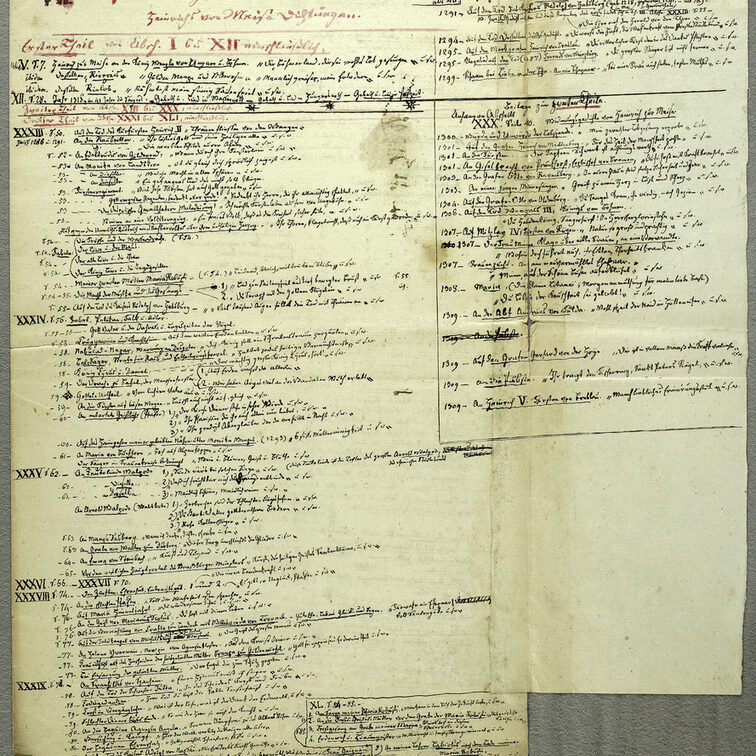

Dieser trägt den Schriftzug "hengin Gudenberg ciuis mag[untinus]" und benennt Gutenberg somit als Mainzer Bürger. Gefunden wurde der Streifen im Nachlass des Mainzer Universitätsprofessors, Rechtshistorikers und Bibliothekars Franz Joseph Bodmann, der Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts in Mainz lebte und wirkte. Nach seinem Tod stellte sich jedoch relativ schnell heraus, dass sich in seinen Sammlungen von ihm selbst angefertigte Fälschungen befanden. Und auch dieser Pergamentstreifen wurde verdächtigt, eine solche Neuschöpfung von Bodmann zu sein.

Die Abbildung oben zeigt das Bruderschaftsbuch des St.-Viktor-Stift. Die Forschung war sich von Anfang an einig, dass der Streifen zu dem hier gezeigten Bruderschaftsbuch des St.-Viktor-Stifts gehört, das sich einst im heutigen Stadtteil Mainz-Weisenau befand. Das Buch wurde 1384 angelegt, als die Begräbnisbruderschaft ihre Regeln erneuerte. Der erste Teil enthält die Liste der lebenden, der zweite die der verstorbenen Mitglieder. Aus dem zweiten Teil stammt der Streifen mit dem Schriftzug Gutenbergs. Bodmann hatte ihn einfach herausgeschnitten, für heutige Archivare und Historiker ein unvorstellbarer Akt von Dokumentenbeschädigung. Diese Tat und der Fund des Streifens im Nachlass des "vorbelasteten" Bodmanns führten dazu, dass auch der Ausschnitt, genauer gesagt: der sich darauf befindliche Schriftzug in den Verdacht geriet, von Bodmann gefälscht zu sein.

Der Historiker Gottfried Zedler behauptete aber nicht nur, dass Bodmann den Schriftzug auf dem Streifen selbst angebracht habe, sondern unterstellte ihm auch, den in der Liste der lebenden Mitglieder ebenfalls aufgeführten Namen Gutenbergs selbst ins Buch hineingeschrieben zu haben. Bodmann habe den Namen anschließend rasiert, also abgekratzt, um die Authentizität der Stelle zu steigern. Karl Stamm war es, der durch die Anwendung des sogenannten Lumineszenzverfahrens, das auf der Bestrahlung mit ultraviolettem Licht basiert, die verschiedenen Schriftschichten sichtbar machen konnte und feststellte, dass es Bodmann mit seinen bescheidenen Mitteln unmöglich war, den Eintrag (Zeile zwischen "Hilla famula" und "Anna de Cronenberg", mit rotem Pfeil markiert: "Hengin Gudenberg civis Maguntin[us]") in dieser Art und Weise zu fälschen. So steht heute außer Frage, dass Gutenberg ein Laienmitglied der Bruderschaft von St. Viktor gewesen war und, dass diese penibel über ihre Mitglieder Buch führte.

Druck: Karl Schorbach, Die urkundlichen Nachrichten über Johann Gutenberg, in: Otto Hartwig (Hg.), Festschrift zum 500jährigen Geburtstage von Johann Gutenberg, Mainz 1900, S. 133-256, hier Nr. 26, S. 222-226.

Lit.: Gottfried Zedler, Gutenberg und seine Zugehörigkeit zum Mainzer St. Viktor-Stift – Eine Fälschung Bodmanns?, in: Mainzer Zeitschrift 35 (1940), S. 49f.;

Karl Stamm, Gutenberg und seine Zugehörigkeit zum Mainzer St. Viktor-Stift – Eine Fälschung Bodmanns? Eine Stellungnahme zur Behauptung Zedlers in der Mainzer Zeitschrift 35, 1940, S. 49/50, in: Mainzer Zeitschrift 56/57 (1961/62), S. 183-187;

Sabina Wagner, Vermerk über den Tod Gutenbergs im liber fraternitatis des St. Viktor-Stifts, in: Wolfgang Dobras (Red.), Gutenberg – aventur und kunst. Vom Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution. Katalog zur Ausstellung der Stadt Mainz anlässlich des 600. Geburtstages von Johannes Gutenberg, hg. von der Stadt Mainz, Mainz 2000, Nr. GM 162, S. 356f.

Stephanie Eifert

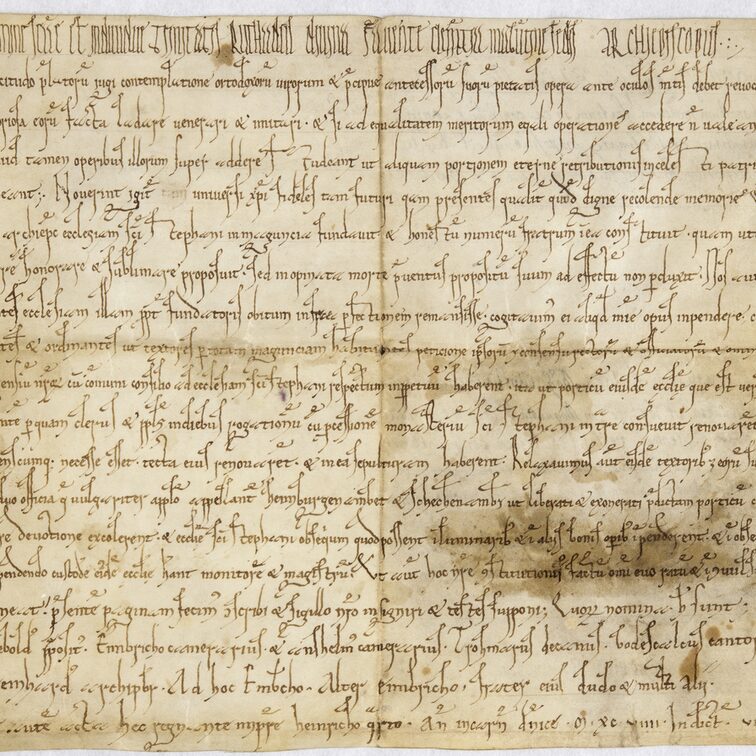

Weberurkunde von 1099

Die Mainzer Weber - die älteste Zunft Deutschlands?

In der Urkunde, die Erzbischof Ruthard von Mainz 1099 ausgestellt hat, wird die Mainzer Weberzunft davon befreit, die städtischen Ämter des mit Polizeiaufgaben betrauten „Heimburgen“ und des als Aufseher über den Weinausschank fungierenden „Schenken“ übernehmen zu müssen. Im Gegenzug werden die Weber verpflichtet, einen Teil des Daches der Stephanskirche in Stand zu halten und die Kirche mit Kerzen zu versorgen.

Auf den ersten Blick eine Sensation! Folgt man der Urkunde, dann hätte es in Mainz schon am Ende des 11. Jahrhunderts ein voll entwickeltes Zunftwesen gegeben. Damit wäre Mainz die erste deutsche Stadt gewesen, in der sich solche Handwerkszusammenschlüsse etabliert hätten.

Wirft man allerdings einen Blick auf die Urkunde, lässt sich schon an der Schrift erkennen, dass es sich um eine Fälschung handeln muss: Die verlängerten Buchstaben der ersten Zeile haben dem Schreiber offensichtlich Probleme bereitet. Sie wirken ungelenk und zittrig wie von Kinderhand. Die Schäfte von u und i sind oben gespalten, wie es für die angebliche Entstehungszeit unüblich ist, und der Versuch, das zeittypische, oben offene a zu imitieren, gelingt dem Schreiber nicht überzeugend. Außerdem werden in der Urkunde eine Reihe von Ämtern (bspw. "rectorum" = Kämmerer) und Begriffen ("heimburgenambet" nicht latinisiert!) genannt, die eindeutig auf das von einem Stadtrat regierte Mainz des 13. Jahrhunderts hindeuten.

Aber wer waren die Fälscher? Die Weber waren es nicht. Diese wurden nämlich erst 1175 von Erzbischof Christian von Mainz von den genannten Ämtern befreit, hätten also kein Motiv gehabt. An dieser Urkunde von Erzbischof Christian orientierten sich die Fälscher anscheinend, aber ein Detail ist anders: In der Fälschung wird von den Webern nicht nur wie in der echten Urkunde von 1175 verlangt, die Beleuchtung der Kirche zu finanzieren, sondern sich darüber hinaus um das Kirchendach zu kümmern. Hintergrund ist, dass das Stephansstift Mitte des 13. Jahrhunderts baufällig war und die Kanoniker anscheinend hofften, mit der Fälschung der Urkunde die Weber zu Ausbesserungsarbeiten heranziehen zu können. Diese Arbeiten erübrigten sich aber, da 1257 ein Neubau der Kirche begonnen wurde.

Druck: Manfred Stimming (Bearb.), Mainzer Urkundenbuch Bd. 1: Die Urkunden bis zum Tode Erzbischof Adalberts I. (1137). Darmstadt 1932, Nr. 399.

Lit.: Ludwig Falck, Das Mainzer Zunftwesen im Mittelalter, in: Alfons Schäfer (Hg.), Oberrheinische Studien III. Festschrift für Günther Haselier aus Anlass seines 60. Geburtstages am 19. April 1974, Karlsruhe 1975, S. 267-288, hier S. 269.

Yannick Weber

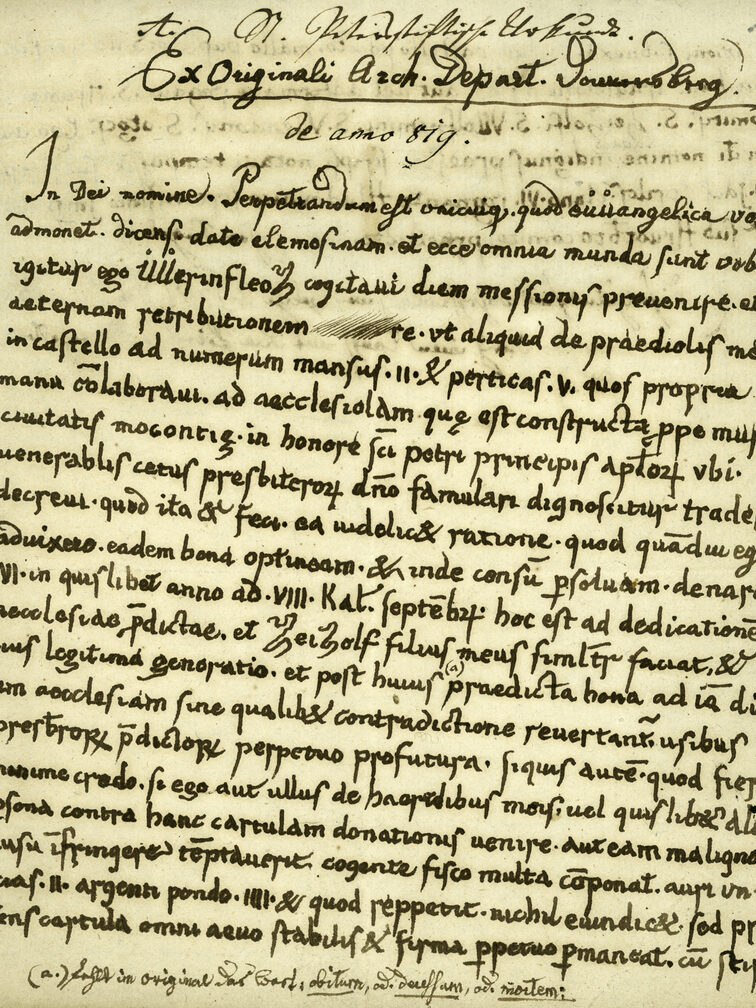

Urkunde St. Peter von 819

Abschrift eines angeblichen Originals - die gefälschte Schenkungsurkunde für das Stift St. Peter vom 11. April 819

Ein Werinfleoz schenkt am 11. April 819 dem Mainzer Stift St. Peter Land in (Mainz-)Kastel im Umfang von zwei Hufen und sechs kleineren Grundstücken und lässt seine Schenkung vor dem öffentlichen Gericht in Kastel beurkunden.

Der Rechtsakt ist nur in der vorliegenden Abschrift des Mainzer Universitätsprofessors und Historikers Franz Joseph Bodmann (1754-1820) überliefert: Bodmann will sie seinem Vermerk oben auf dem Blatt zufolge nach einem Original im Archiv des Departements Donnersberg, dem für Mainz und Rheinhessen seit 1798 zuständigen Staatsarchiv, angefertigt haben. Die mit Strichen als unleserlich gekennzeichnete Lücke in der vierten Zeile lässt die Abschrift besonders authentisch und zuverlässig wirken.

Auffällig ist jedoch, dass nur diese eine Abschrift existiert und es keinerlei weitere Hinweise auf ein Original gibt. Hinzu kommt, dass das Petersstift erst im 10. Jahrhundert gegründet wurde, die Urkunde auch von daher nicht echt sein kann. Offensichtlich war Bodmann, dessen wissenschaftlicher Schwerpunkt der Rechtsgeschichte galt, an einem möglichst frühen Beleg für eine öffentliche Gerichtsstätte in Kastel gelegen und er scheute dabei nicht davor zurück, entsprechende Quellen selbst zu schaffen.

Druck: Manfred Stimming (Bearb.), Mainzer Urkundenbuch Bd. 1: Die Urkunden bis zum Tode Erzbischof Adalberts I. (1137). Darmstadt 1932, Nr. 124.

Lit.: Manfred Stimming, Zwei gefälschte karolingische Gerichtsurkunden, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 35 (1914), S. 495-501; Heinrich Büttner, Zum Bodmann-Problem. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts und zur Urkundenforschung, in: Historisches Jahrbuch 74 (1955), S. 363-372, hier S. 365; Hermann Knaus, Bodmann und Maugérard, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens 1 (1958), S. 175-178.

Marie Dax

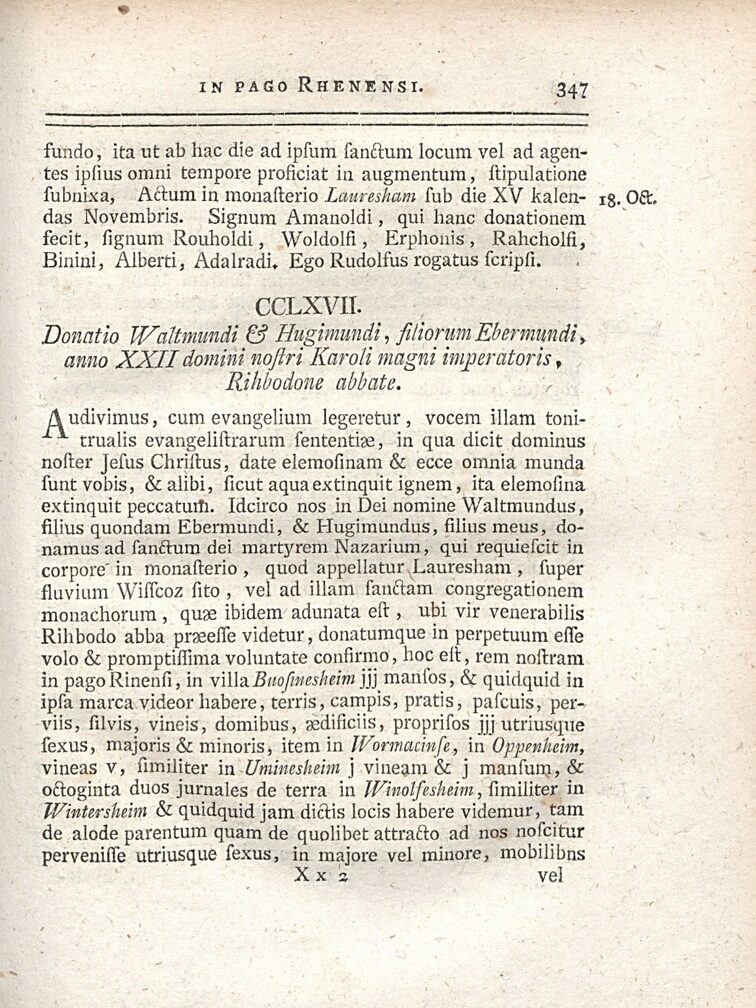

Vorlage für die gefälschte Urkunde von 819

Eine der Vorlagen für Bodmanns Fälschung der Schenkungsurkunde für das Stift St. Peter vom 11. April 819

Bodmann bediente sich bei der Anfertigung seiner Fälschungen geeigneter Versatzstücke aus echten Urkunden anderer Klöster und Stifte. Ein Beispiel ist die Formel, die Bodmann für die Einleitung (die sog. Arenga) der hier gezeigten Urkunde von 819 verwendete: "evangelica vox admonet dicens: date elemosinam et ecce omnia munda sunt vobis" (nach Lukas 11,41: Die Stimme des Evangelisten sagt mahnend: Gebt Almosen, dann ist euch alles rein). Diese in frühmittelalterlichen Schenkungsurkunden sehr beliebte Formel lässt sich zum Beispiel für das Kloster Lorsch nachweisen, dessen Urkunden seit 1768 auch gedruckt vorlagen. So konnte sich Bodmann leicht für ihn Passendes aussuchen, wie die Nr. 267 - eine Schenkung der Brüder Waltmund und Hugimund an das Kloster Lorsch aus dem Jahre 789 - zeigt (die betreffende Formel in der 3. u. 4. Zeile).

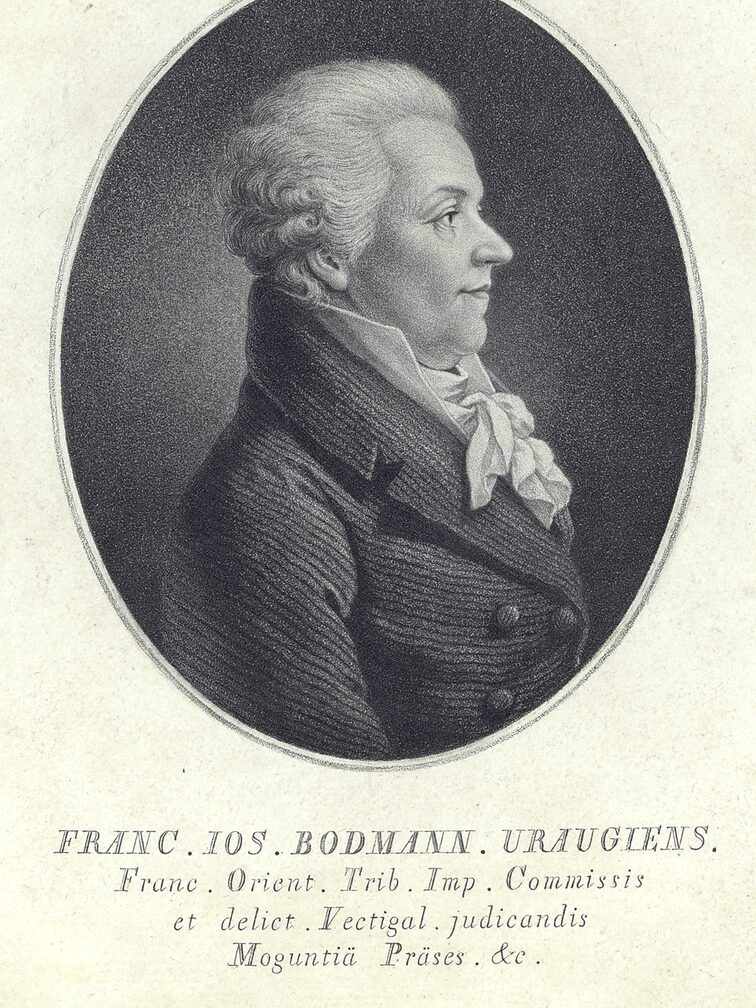

Franz Joseph Bodmann

"Ein 'Verbesserer' vergangener Zeiten" - der Urkundensammler Franz Joseph Bodmann

Nach dem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten Würzburg und Göttingen war Franz Joseph Bodmann mit 26 Jahren 1780 als Professor an die Universität Mainz berufen worden. Hier lehrte er Privat- und Lehnsrecht sowie Diplomatik. In dieser Zeit begann er auch, für ein Buchprojekt zur Geschichte des Erzstiftes Mainz die Archive des Kurstaats zu durchforschen. Dabei fertigte er über 21.000 Urkundenabschriften an. Doch der Untergang des Kurstaats und der Übergang von Mainz an Frankreich Ende 1797 machten seine Planungen zunichte.

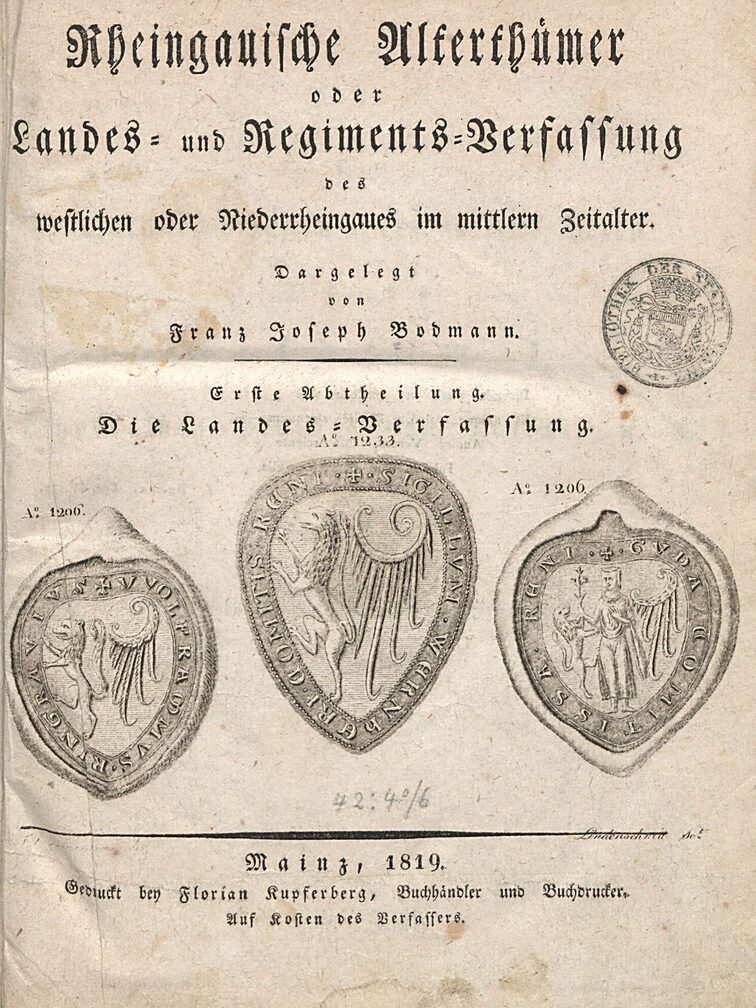

Die Abbildung zeigt das Titelblatt der „Rheingauischen Altertümer“ mit den ältesten Siegeln der RheingrafenFortan im französischen Justizdienst tätig setzte ihn die neue Administration zusätzlich als Aktenverwalter der ebenfalls untergegangenen kurfürstlichen Universität ein und ernannte ihn 1806 zum Leiter der Stadtbibliothek. Hatte schon die im Zeichen der Säkularisation stehende Umbruchszeit Bodmann den Zugang zu den Archiven (insbesondere von Klöstern und Stiften) erleichtert und ihm das Anlegen einer eigenen Dokumentensammlung ermöglicht, so saß er nun direkt an der Quelle, um seiner Leidenschaft für Urkunden, Handschriften und Bücher zu frönen. Wegen „Unregelmäßigkeiten“ wurde er jedoch 1814 als Stadtbibliothekar entlassen: Bodmann hatte unkontrolliert Bücher und Urkunden zu sich nach Hause „entliehen“, außerdem aus Codices wertvolle Miniaturen herausgeschnitten, um sie seiner eigenen Sammlung einzuverleiben. Das ganze Ausmaß seiner Unterschlagungen sollte jedoch erst nach seinem Tod 1820 aufgedeckt werden, als festgestellt wurde, dass ein großer Teil seines Nachlasses originale Urkunden aus öffentlichen Archiven enthielt.

Die relativ milde Behandlung seines Falles verdankte Bodmann seinem Ruf als hervorragender Diplomatiker. Als Krönung seines Ruhms wurden die „Rheingauischen Altertümer“, die 1819 erschienene, quellengesättigte Geschichte des ehemals kurmainzischen Rheingaus, gefeiert. Doch schon Zeitgenossen wie der Bibliothekar Nikolaus Kindlinger (1749-1819) hatten an Bodmanns Arbeit Zweifel geäußert; seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde Bodmann dann von der Geschichtsforschung konkreter Fälschungen überführt. Dabei handelt es sich jedoch meist nicht um freie Erfindungen; vielmehr hat Bodmann aus der Kenntnis unzähliger echter Vorlagen Neues geschaffen bzw. Urkunden ein älteres Alter angedichtet. Zur Ehrenrettung hat Helmut Mathy Bodmann deswegen als „’Verbesserer’ vergangener Zeiten“ charakterisiert, der auf diese Weise Wissenslücken hinsichtlich der Geschichte von Mainz und des Mittelrheins schließen wollte. Gleichwohl sollte man sich davor hüten, alles bei Bodmann unter Fälschungsverdacht zu stellen. Bei vielen seiner Abschriften erweist er sich als gründlicher und zuverlässiger Historiker, so dass sein Werk einen zwiespältigen Eindruck hinterlässt.

Lit.: Ferdinand Wilhelm Emil Roth, F. J. Bodmann, ein Fälscher der Mainzer und Rheingauer Landesgeschichte, in: Deutsche Geschichtsblätter 10 (1909), S. 133-152; Adalbert Erler, F.J. Bodmann, ein Förderer und Fälscher der Rheinischen Rechtsgeschichte, in: Festschrift Albert Stohr, Bischof von Mainz. Jahrbuch für das Bistum Mainz 5 (1950), S. 473-493; Heinrich Büttner, Zum Bodmann-Problem. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts und zur Urkundenforschung, in: Historisches Jahrbuch 74 (1955), S. 363-372; Elisabeth Darapsky, Die Verluste der Mainzer Stadtbibliothek unter der Amtsführung von F.J. Bodmann und der Prozess gegen die Erben Bodmanns, in: Mainzer Zeitschrift 54 (1959), S. 12-30; Helmut Mathy, Franz Joseph Bodmann – umstritten, doch extrem gelehrt, in: 200 Jahre Stadtbibliothek Mainz, hg. von Annelen Ottermann u.a. (Veröffentlichungen der Stadtbibliothek und der Öffentlichen Bücherei Mainz „Anna Seghers“ 52). Wiesbaden 2005, S. 59-65.

Wolfgang Dobras

Adelsfamilie Ageduch

Ein römischer Aquädukt als Namensgeber eines Rittergeschlechts? Die Bretzenheimer Adelsfamilie der Ageduch

Franz Joseph Bodmann fertigte Anfang des 19. Jahrhunderts von den Grabsteinen des Zisterzienserinnenklosters Maria Dalheim in Zahlbach Zeichnungen an, bevor dieses abgerissen wurde. Darunter gibt es zwei Zeichnungen, die das Grab von „Ritter Ortwin genannt von Ageduch“ ("dictus de Ageduch") von 1266 und das Grabmal einer „Iutta“, Gemahlin des Ritters Heinrich von Ageduch, von 1322 zeigen. Auf beiden Grabplatten ist das Wappen der Ageduchs zu sehen. Das Wappenschild ist mit drei Sternen belegt, zwei Sterne oben und – durch einen Balken getrennt – ein Stern unten. Den Balken selbst zieren drei bzw. vier Bögen. Was liegt näher, als Wappenbild und Namen des Geschlechts von den unweit des Klosters liegenden und heute noch sichtbaren Überresten eines römischen Aquädukts, den sog. Römersteinen, herzuleiten?

So erlangte das Wappen in den vergangenen Jahren in Mainz eine besondere Bedeutung, da jedem Spender, der zur Erhaltung der Römersteine beitrug, in Form einer Urkunde das Wappen der „Ageduchs“ verliehen wurde.

1958 wertete Fritz Viktor Arens für seinen Band „Die Inschriften der Stadt Mainz von frühmittelalterlicher Zeit bis 1650“ auch diese Zeichnungen von Bodmann aus, ohne trotz einiger Unstimmigkeiten an der Existenz der abgebildeten Grabsteine zu zweifeln. Aufgrund der Publikation von Arens regte sich zunächst auch kein Misstrauen mehr. Erst 2007 wurde das Rittergeschlecht der Ageduchs samt Wappen von Josef Heinzelmann als Fälschung Bodmanns entlarvt.

Hätte das Grab von Ortwin von Ageduch wirklich existiert, wäre es mit der Datierung von 1266 das älteste Grabmal eines Nichtklerikers und zugleich auch das älteste Grab mit Wappen in Mainz gewesen. Doch war es zum einen im 13. Jahrhundert noch nicht üblich, „redende“ Wappen zu verwenden, also einen Namen bildlich in einem Wappen darzustellen. Beim abgebildeten Aquädukt wäre dies jedoch der Fall gewesen. Zum andern taucht das Wort „dictus“ im Zusammenhang mit der Nennung eines Beinamens in Mainz erstmals 1381 auf. Hinzu kommt, dass es außer Bodmanns Zeichnung in Mainz keine weitere urkundliche Erwähnung des Namens „dictus de Ageduch“ oder des Wappens gibt. Der Name "Ageduch" kommt zwar vor, allerdings nur als Flurbezeichnung. Die Zeichnung des Grabmals der 1322 verstorbenen „Iutta“ sollte wohl dazu dienen, das Grabmal Ortwins glaubhafter erscheinen zu lassen. Weder eine Iutta noch ihr Gemahl Ritter Heinrich von Ageduch lassen sich in den Quellen nachweisen.

Lit.: Josef Heinzelmann, Dictus de Ageduch, in: Mainzer Zeitschrift 102 (2007), S. 159-166.

Catrin Abert

Die Konkubine des Kardinals

Die Konkubine des Kardinals - eine Zuschreibung Bodmanns

Kardinal Albrecht von Brandenburg (1490-1545), Erzbischof von Mainz seit 1514, wurde schon zu Lebzeiten des Konkubinats verdächtigt. Kein geringerer als der Reformator Martin Luther prangerte ihn in öffentlichen Polemiken an. Jedoch erreichten die Spekulationen über Kardinal Albrecht und seine Geliebten erst im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Die Beschriftung einer Zeichnung Bodmanns erwies sich dabei als besonders folgenreich.

Die Zeichnung gibt ein Tafelgemälde (siehe Foto) des Malers Simon Franck (um 1500 – 1546/47) mit der Darstellung der Hl. Ursula wieder, das sich heute zusammen mit einer weiteren dazugehörigen Tafel, die den Hl. Martin zeigt, in den Museen der Stadt Aschaffenburg befindet. Beide Tafeln stammten aus dem Mainzer Domschatz und wurden unter der französischen Herrschaft 1801 versteigert. Kurz zuvor hatte Bodmann die Ursula-Tafel abgezeichnet. Da das Pendant, der im Bischofsgewand dargestellte Hl. Martin, eindeutig die Züge Kardinal Albrechts aufweist, vermutete Bodmann hinter der Hl. Ursula ebenfalls eine reale Persönlichkeit. Das Marterwerkzeug der Hl. Ursula, den Pfeil, deutete er als Amors Waffe um und identifizierte die Heilige als Geliebte des Kardinals. Auf der Beschriftung seiner Zeichnung nannte er sie "Rehdingerin"; den Vornamen habe diese nach der Heiligen geführt. Tatsächlich gibt es jedoch keinen einzigen schriftlichen Beleg für eine Ursula Rehdinger in Albrechts Umfeld oder gar einen Beweis für sie als Konkubine.

Keine Fälschung im eigentlichen Sinne trug Bodmanns Zuschreibung gleichwohl zur Legendenbildung um Kardinal Albrecht und seine Geliebten bei. Neben den beiden einzigen, definitiv fassbaren Frauen in Albrechts Leben – Leys Schütz, mit der er eine Tochter zeugte, und Agnes Bless, die er zur Vorsteherin der Beginenkirche in Aschaffenburg machte – wurde dem Kardinal auf diese Weise eine dritte, fiktive Geliebte angedichtet.

Lit.: Kerstin Merkel, Die Konkubinen des Kardinals – Legenden und Fakten, in: Gerhard Ermischer / Andreas Tacke (Hgg.), Ausstellungskatalog "Cranach im Exil. Aschaffenburg um 1540: Zuflucht, Schatzkammer, Residenz". Regensburg 2007, S. 79-97.

Patrick Beaury

Nikolaus Müller

"Darum, kritischer Geschichtsforscher, die Augen zugedrückt und nur nicht zu nahe!" - Nikolaus Müller und die Herkunft des Minnesängers Heinrich von Meißen

Von besonderer Bedeutung für das Mainzer Kulturleben war der Gymnasiallehrer und Konservator der städtischen Gemäldegalerie Niklas Müller (1770-1851). Doch das positive Bild Müllers ist in seinen letzten Lebensjahren getrübt worden. Nicht immer nahm er es mit der Wahrheit so genau, wie das Zitat in der Überschrift belegt. So ließ er sich in einem Anfall von übersteigertem Lokalpatriotismus dazu hinreißen, einer bedeutenden Figur des Mittelalters eine neue Biographie zu verschaffen: dem Minnesänger Frauenlob.

Frauenlob, dessen richtiger Name Heinrich von Meißen war, gilt als einer der mittelalterlichen Dichterfürsten. Sein Beiname rührt von seiner berühmtesten Dichtung her, einem Lobpreis der Gottesmutter Maria. Von seiner Biographie ist nur wenig bekannt. Wohl in der Mitte des 13. Jahrhunderts in Meißen geboren, reiste Frauenlob als fahrender Sänger durch das Reich. Fest steht, dass er zuletzt am Hof des Mainzer Kurfürsten wirkte. In Mainz verstarb er 1318. Sein Grabstein (oder vielmehr eine Rekonstruktion aus dem Jahre 1783) kann noch heute im Kreuzgang des Doms bestaunt werden. Im Rahmen eines anwachsenden Interesses an der "vaterländischen" Geschichte wurde Frauenlob seit dem späten 18. Jahrhundert wieder entdeckt. Auch Nikolaus Müller teilte die Begeisterung für Frauenlob. Allerdings ging er einen Schritt weiter als die anderen Forscher, die sich mit diesem beschäftigten. Müller verschaffte Heinrich von Meißen eine komplett neue Biographie, auf Mainz zugeschnitten versteht sich.

So machte er aus "Heinrich von Meißen" kurzerhand "Heinrich zur Meise" und erklärte, dass dieser 1270 in Mainz im Haus zum "Güldenwürfel" geboren sei; sein Name leite sich nicht von dem Geburtsort des Dichters ab, sondern vielmehr von der Meise als Vogel. Sein Vater sei der Patrizier Diether zur Meise gewesen. All dies hätte er Manuskripten der Dombibliothek entnommen, bevor diese bei der Belagerung von Mainz 1793 verbrannten.

Exzerpte davon haben sich in Müllers Nachlass erhalten. So zeigt z.B. das hier präsentierte Blatt VII, dass Müller präzise Jahreszahlen und Notizen zu Frauenlobs Leben notierte. An einer anderen Stelle des Konvoluts erwähnt er sogar eine "Maria", die angeblich aus Bretzenheim stammende Amme Frauenlobs.

Verbreitung fand die These Müllers vor allem durch den Bibliothekar Alfred Börckel, der diese anscheinend große Entdeckung Müllers 1880 in einem eigenen Werk über Frauenlob verarbeitete. Auf Müller fußend verfasste Börckel in Versform eine Biographie des Minnesängers, ohne genauer zwischen Dichtung und Geschichte zu trennen. In der Biographie verwob Börckel überlieferte Gedichte Frauenlobs mit von ihm frei erfundenen, um ein Gesamtbild des Werks des Minnesängers zu zeichnen. Ja sogar ein Wappen mit der Meise zeichnete Börckel, um die angeblich wahre Herkunft Frauenlobs als Mainzer zu untermauern. Gleichzeitig erkor er Frauenlob zum Gründungsvater der Meistersinger: die erste Meistersingerschule sei von ihm in Mainz 1296 ins Leben gerufen worden.

Anlässlich seines 50jährigen Jubiläums gab der 1904 gegründete Mainzer Männergesangverein „Frauenlob“ eine Festschrift heraus, deren Titelblatt eine Zeichnung des Kopfes des Minnesängers vom Grabstein im Domkreuzgang schmückte. Die Unterschrift kolportierte ganz selbstverständlich die auf Niklas Müller zurückgehende Vereinnahmung Frauenlobs als Mainzer „Heinrich zur Meise“.

Lit.: Werner Brilmayer, Nikolaus Müller (1770-1851). Eine Gestalt des Mainzer Geisteslebens von der Aufklärung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, in: Mainzer Zeitschrift 89 (1994), S. 157-166; Wolfgang Dobras, Meister Heinrich Frauenlob. Ein Dichterfürst und sein Nachruhm in Mainz. In: Joachim Schneider / Matthias Schnettger (Hgg.), Verborgen – Verloren – Wiederentdeckt. Erinnerungsorte in Mainz von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Darmstadt 2012, S. 45-66.

Anika Rech

Münzfälschungen

Echt falsch oder täuschend echt? Nikolaus Seeländers Münzfälschungen für Sammler

Zur Zeit der Staufer, von der Mitte des zwölften bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, verbreitete sich eine neue Münztechnik vornehmlich im Osten des Römisch-deutschen Reichs, ausgehend vom Gebiet des heutigen Thüringen. Im Gegensatz zu den gewöhnlich zweiseitigen Pfennigen wurden hier die Pfennige dünn ausgewalzt und aufgrund ihrer großen Dünne nur mehr einseitig in hohem Relief ausgeprägt. Allerdings war der Durchmesser dieser Pfennige mit bis zu 50 Millimeter beträchtlich größer und erlaubte damit den Stempelschneidern auch größere künstlerische Entfaltungsmöglichkeiten.

Aufgrund des Variantenreichtums ihrer Münzbilder standen diese "Brakteaten" (von lat. bractea = dünnes Blech), als sich Ende des 17. Jahrhunderts eine wissenschaftliche Numismatik zu entwickeln begann, im besonderen Fokus der damaligen Münzforscher. Gleichzeitig regten die Brakteaten "die Phantasie einer beträchtlichen Schicht von Antiquaren und Sammlern an" und ließen "daraus ein Marktbedürfnis eigener Art erwachsen" (Niklot Klüßendorf). Damit wurde auch das Verlangen nach diesen Münzen größer. Dieses konnte jedoch nicht allein von den Münzfunden bedient werden, was Fälschern eine Möglichkeit eröffnete, den Markt zusätzlich zu bedienen.

Eine herausragende Rolle sowohl in der Brakteatenforschung als auch Brakteatenfälschung nimmt der Erfurter Schlosser, Medailleur und Kupferstecher Nikolaus Seeländer (1683-1744) ein. Als Illustrator vom Universalgelehrten Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) geschätzt, verdankte Seeländer diesem sogar eine Anstellung als Kupferstecher an der Königlichen Bibliothek zu Hannover. Leibniz unterstützte Seeländer in seinem Bemühen, Zugang zu Sammlungen und Sammlern von Brakteaten zu erhalten. Seine Empfehlungsschreiben öffneten Seeländer viele Türen. Das Studium vieler authentischer Münzen verbesserte Seeländers Talent, eigene Nachahmungen von Brakteaten herzustellen. Ungefähr 300 Stempel werden ihm zugeschrieben. Aufgrund von deren außergewöhnlich hohen Qualität gilt Seeländer als "der Brakteatenfälscher" schlechthin! Die Aussicht, bei einem Verkauf seiner "Seltenheiten" beträchtlichen Gewinn einzustreichen, dürfte Seeländer bei seinem Tun ebenso beflügelt haben wie der Reiz, andere Numismatiker auf die Probe zu stellen bzw. zu täuschen.

Ein Grund dafür, dass die meisten Fälschungen Seeländers erst im 19. Jahrhundert oder später entdeckt wurden, ist eine von ihm angewandte Verschleierungstaktik. So brachte er Zeichnungen seiner eigenen Falsifikate zusammen mit denen echter Brakteaten in seinen numismatischen Publikationen unter. Ein Beispiel ist die 1725 dem Mainzer Kurfürsten Lothar Franz von Schönborn gewidmete Druckschrift, eine Zusammenstellung aller in Erfurt geprägten Brakteaten von 1111 bis 1284. Auf der zur Illustration beigegebenen Tafel I befindet sich neben der echten Münze Nr. 18 auch ein von ihm hergestelltes Falsifikat, die Nr. 15. Aufgrund der Genauigkeit seiner Zeichnungen, die schon die Zeitgenossen rühmten, fanden seine Werke und damit auch seine Falsifikate weite Verbreitung.

Echter Erfurter Brakteat (Nr. 18 des „Müntz-Schatzes“ von 1725)

Der Pfennig wurde unter der Herrschaft des Mainzer Erzbischofs Christian I. von Buch (1165-1183) in Erfurt geprägt. Das zweigeteilte Bild zeigt zum einen frontal den heiligen Martin mit Buch in der linken Hand und mit der zum Segen erhobenen rechten Hand. Im Umkreis steht, von rechts beginnend: + S (?) MARTINV´ CHRISTANV´ ARC EPC + N. Das untere Brustbild zeigt den nach rechts schauenden Erzbischof mit Krummstab in der Rechten, die linke Hand abgelegt auf einem Lesepult.

Gefälschter Erfurter Brakteat (Nr. 15 des „Müntz-Schatzes“ von 1725)

Die Fälschung ziert als zentrales Motiv die Martinslegende, mit dem heiligen Martin, der dem Bettler eine Münze spendet. Im Umkreis steht beginnend rechts oben: SC-S MARTINVS – MOGVNCIE DOMINVS (= Heiliger Martin – Herr von Mainz). Das Bild unter dem Rundbogen zeigt das Brustbild des Erzbischofs, mit einen offenen Buch und einem Kreuzstab in der linken bzw. rechten Hand. Im Rundbogen ist dessen Name zu lesen: CRI´AN´EPCOP´ (= Christian Bischof). Im Vergleich zum echten Brakteaten ist die Fälschung Seeländers vor allem an den Stanzpunkten des Umkreises erkennbar, die mit harten Eisenpunzen von der Rückseite der Münze eingetrieben scheinen. Neben der zu harten Konturierung fällt außerdem die fahl-violette Metallfärbung der Seeländerschen Münze auf. Vom Gewicht (0,88 g) unterscheidet sich die Münze jedoch nicht von echten Erfurter Brakteaten.

Lit.: Niklot Klüßendorf, Der angebliche Elisabeth-Brakteat des Nikolaus Seeländer (1682-1744), in: Jahrbuch der Gesellschaft für Thüringer Münz- und Medaillenkunde 17 (2006/07), S. 131-135; Rainer Thiel, Die Brakteatenfälschungen des Nicolaus Seeländer (1683-1744) und seine „Zehen Schriften“ zur mittelalterlichen Münzkunde verbunden mit einem vollständigen Nachdruck von Seeländers 1743 erschienenem Werk. Ludwigshafen 1990.

Daniel Schildger

Mainzer Taler von 1438

Der älteste Mainzer Taler von 1438 - eine Münze als Prestigeobjekt für den Mainzer Kurfürsten

Bei der von Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal durchgeführten und 1784 abgeschlossenen Mainzer Universitätsreform war es auch zur Gründung eines eigenen Münzkabinetts gekommen. Dieses sollte zur Unterstützung der historischen Hilfswissenschaften dazu dienen, den Studierenden "die Geschichte daraus zu erläutern" und ihnen "in dem besonderen Fache der Numismatik gründlichen Unterricht zu erteilen". Mit großem Interesse verfolgte der Kurfürst fortan den weiteren Ausbau seines Kabinetts, als dessen Kurator er den Hofrat Johann Georg Reuter, einen erfahrenen Münzexperten, einsetzte.

Insbesondere setzte Erthal alles daran, dass ein Exemplar des angeblich ältesten, von Erzbischof Dietrich von Erbach stammenden Kurmainzer Talers aus dem Jahr 1438 im Universitätsmünzkabinett vertreten war. Dieser Mainzer Taler wäre außerdem der älteste, je im Reich geprägte Taler gewesen, weswegen ihm ein besonderer, über Mainz hinausgehender Liebhaberwert anhaftete. Dabei handelte es sich jedoch um eine Phantasiefälschung, die erstmals zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges geschaffen worden war. Trotz Bedenken, weil die Prägung (echter) Taler für gewöhnlich erst auf das Jahr 1486 angesetzt wurde, zweifelte Reuter nicht wirklich an der Echtheit der Münze. So wurde er auf Befehl des Kurfürsten gleich 1784 aktiv, als ein solches Stück auf einer Leipziger Münzauktion angeboten wurde. Doch der Versuch war nicht von Erfolg gekrönt; der Dietrich-Taler kam für sage und schreibe: 552 Reichstaler in die Hände eines anderen Besitzers. Fortan hatte der Kurfürst gegenüber Reuter mehrmals seine Unzufriedenheit wegen des misslungenen Coups zum Ausdruck gebracht, so dass dieser erneut tätig wurde, als ihm 1791 der Frankfurter Münzhändler Mayer Amschel Rothschild ein Exemplar des Talers anbot. Da sich die Finanzverwaltung der Universität weigerte, einen Vorschuss zu geben, besorgte sich Reuter die Ermächtigung für den Handel direkt beim Kurfürsten. Groß war jedoch die Enttäuschung, als Reuter den ihm zugesandten Taler erstmals in Augenschein nehmen konnte. Gleichwohl hielt Reuter auch den gefälschten Taler "für die Mainzische Numismatic für interessant genug". Er konnte den Kurfürsten von seiner Meinung überzeugen, so dass das Stück schließlich für eine reduzierte, aber immer noch stattliche Summe von 100 fl. für das Universitätsmünzkabinett erworben wurde.

Lit.: Wolfgang Dobras, Das Münzkabinett der kurfürstlichen Universität Mainz und sein Kurator Johann Georg Reuter, in: Numismatisches Nachrichtenblatt 60 (2011) H. 11, S. 444-451, hier S. 449.

Sog. Bettlertaler des Mainzer Kurfürsten Daniel Brendel von Homburg von 1567

Obwohl Taler im Reich bereits seit Ende des 15. Jahrhunderts geschlagen wurden, ging der Mainzer Kurstaat erst 1567 zur Prägung dieser Großsilbermünzen im Gewicht von ca. 29 g über. Während die Vorderseite das Wappen des Kurfürsten ziert, schmückt die Rückseite der Patron des Mainzer Erzstiftes, der hl. Martin.

Der Taler von 1438: eine seit dem 17. Jahrhundert belegte Phantasiefälschung

Eine (auf dem Kopf stehende!) Abbildung des angeblich ältesten, vom Mainzer Erzbischof Dietrich von Erbach 1438 geprägten Talers publizierte erstmals der Hamburger Buchhändler Bernd Arendts in seinem in zweiter Auflage 1641 erschienenen „Müntz-Buch: Darinnen zu besehen die besten und schönsten sowohl alte als newe Gelt-Müntze“ (S. 61 Nr. 1). Die Angabe am Rand zur Umrechnung der Münze in Meißner und Lübecker Währung suggerierte ein weites Umlaufgebiet und damit auch die Echtheit der Münze. Die Frage, ob die Abbildung den Fälschern des 18. Jahrhunderts als Vorlage diente, muss offen bleiben.

Gefälschter, auf 1438 datierter Taler des Mainzer Kurfürsten Dietrich von Erbach (1434-1459)

In den vom Stadtarchiv verwahrten Beständen des kurfürstlichen Universitätsmünzkabinetts hat sich der 1791 angekaufte gefälschte Taler von 1438 erhalten. Er gibt sich schon allein durch seinen schlechten Guss als Fälschung zu erkennen. Auf der Vorderseite der Münze ist das quadrierte Wappen Mainz/Erbach angebracht (Umschrift: THEODO D G ARCHIEPS MAGVNT MO B); die Rückseite suggeriert mit den ins Dreieck gestellten Wappen von Köln, Trier und Pfalz, dass es sich um eine Gemeinschaftsmünze der rheinischen Kurfürsten handle.

Die Umschrift auf der Münze lautet: ANNO MIL QVAT CENT TRIGINT OCTO = 1438. Siehe auch die Fälschungen K. W. Beckers.

Ein weiterer Mainzer Taler von 1438: eine Fälschung des Isenburger Hofrats Karl Wilhelm Becker (1772-1830)

Der Taler von 1438 war Ende des 18. Jahrhunderts unter Sammlern so begehrt, dass er auch von anderen Fälschern imitiert und mit großem Gewinn verkauft wurde. Zu diesen Fälschern zählte der Isenburger Hofrat Karl Wilhelm Becker, der mit seinen Phantasieprägungen in Offenbach einen schwunghaften Handel trieb, wegen seiner antiken und numismatischen Kenntnisse aber auch - nicht zuletzt von Goethe - geschätzt wurde. Die Stempel für seine Fälschung des Mainzer Talers von 1438 haben sich erhalten und werden heute im Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin verwahrt. Siehe hier und hier.

Lit.: Wilhelm Diepenbach, Hofrat Becker’s Mainzische Münzfälschungen (ein Beitrag zur Beurteilung seiner Arbeitsweise), in: Frankfurter Münzzeitung NF 2 (1931), Nr. 14, S. 209-212; George F. Hill, Becker the counterfeiter. Reprint der Aufl. London 1924. Chicago 1979.

Wolfgang Dobras